2025年 7月5日(土)~6日(日)に、第9期2回目の基礎講座を開催しました。

初日は、副塾長である駒宮 博男さんの講義とあわせて、受講生3チームに分かれ、北房地域に住む人生の大先輩から「食と農の変遷」についてお話を伺いました。2日目の前半は、前日の「聞き取り」内容を元に、班ごとに内容をまとめ発表をしました。後半は、「私たちにとっての主食とは?」という問いを元に、私達自身の食の在り方や農業について話し合う機会を持ちました。

▼「食と農を考える〜食料高騰時代、特に主食の高騰にどう対応できる?」

副塾長 駒宮博男(NPO法人地域再生機構理事長)

1)あなたの身体は何でできている?〜身土不二の考え方〜

私は、現在、岐阜県恵那市に住み、米や野菜をほぼ自給しています。学生時代は、東大を中退してプロの登山家となり、ネパール、パキスタンなどを遠征しました。その経験から「人は森林がないと生きていけない」「自給自足で暮らす民は、“食”と“自分の身体”とを分けて考えていない」ことに気づくことができました。

長年、福島で農業を続けてきた、ある老人は、東日本大震災で被災したときに「身体(土地)を置いて、どうして避難できるのか」と言ったそうです。農地も、森林も、自分の身体の一部として捉えていたのです。それは、日本人古来の「身土不二」という考え方に通じます。

2)あなたの身体は体細胞だけ?

私達の身体は、毎日の「食」によって出来ています。体細胞は、食べたものによって常に新しく生まれ変わり、およそ3ヵ月で入れ替わります。その数は37兆とも、60兆個ともいわれています。

そして、私たちの体内には、さらに多くの微生物が共に暮らしています。微生物(主に細菌)の数は40兆個、あるいは100兆個、さらにウィルスの数は380兆個ともいわれています。これらすべてを含め、私たちの身体なのです。あなたは、体内の細菌もウィルスも「あなた」の一部として認識しているでしょうか? そういった全ての存在と共存して私達は、日々を生きています。

3)お米の歴史と日本人の主食の変化〜ついに日本人の主食はパンへ?!

和食の基本は、ご飯と味噌汁です。つまり 最低限、米と大豆があればいい。それを自給自足できるかどうかが、これからの時代にとって非常に重要なポイントです。

最低限、米と大豆があればいい。それを自給自足できるかどうかが、これからの時代にとって非常に重要なポイントです。

かつて日本人は、年間1人1石(約150キロ)の米を消費していました。現在は、1人1俵(約60キロ)程度に減少しています。2009年には、ついに米とパンの家計消費額は逆転しました。いまや、日本人の主食は米からパンへと移りつつあります。

4)食と農の分離による身体性の崩壊

かつては「農=生産者」と「食=消費者」は一致していました。家庭内、あるいは地域内で食を自給自足することは当たり前でした。しかし、1960年代以降、「食」の市場経済化が進みました。この状況下で、地域における保存技術や加工技術が喪失 していきました。こうして「食」と「農」は分離し、私達のほとんどが作り手(生産者)ではなく、大型スーパーや生協や直売所などのマーケットから買うだけの存在=「消費者」になりました。私達は、先祖代々受け継ぎ、身体感覚を培いながら手にしてきた知恵や技術を、気づかぬうちに手放している……そんな状況に陥っているとも言えます。

していきました。こうして「食」と「農」は分離し、私達のほとんどが作り手(生産者)ではなく、大型スーパーや生協や直売所などのマーケットから買うだけの存在=「消費者」になりました。私達は、先祖代々受け継ぎ、身体感覚を培いながら手にしてきた知恵や技術を、気づかぬうちに手放している……そんな状況に陥っているとも言えます。

生産者と消費者の分断によって、多くの人は、自然環境とも切り離されることになり、そのことは身体性の崩壊にも繋がっているように思います。日本人はもともと、四季の繊細な変化を感じながら、自然のすべてに霊性を認めるアニミズムや自然崇拝の考え方が基本にありました。人間は自然を「制する」存在ではなく、その一部として生きてきたのです。しかし今や、そうした「東洋的な自然観」も崩壊しつつある中で暮らしているのかもしれません。

5)低自給率と日本の農家の危機的状況

コロナ禍や戦争、地球温暖化による気候変動が続く中、他国に食料を依存することがいかに危険か……。日本が食料を輸入できなくなる可能性は常にあります。それにも関わらず、日本人の食生活は、現在も海外からの輸入に大きく依存したままです。戦後の日本は米の消費が減り、畜産物や油脂の摂取が多くなっています。肉類は飼料なども含め、海外からの輸入が圧倒的に多いのが実情です。つまり、私達は国内で生産されたものをほとんど食べていないということです。

世界各国の食料自給率(カロリーベース)を見ると、日本は先進国の中で最下位です。1960年の日本の穀物自給率は80パーセント以上ありましたが、現在は30パーセント程度です。一方、1960年に60パーセントを切っていたイギリスの穀物自給率は、現在120パーセントを超えています。これは国の政策の違いによるものです。

そして今、日本の農業は危機的状況にもあります。生産者の平均年齢はおよそ70歳で、その割合は半数を超えています。10年経てば、生産者は80代が中心となり、離農者の急増も避けられないことは容易に想像できます。このままでは、日本の農業は崩壊します。それが、私たちの直面している現実です。

6)【自給のススメ】経済構造を変える小さな自給自足

私は、数えきれないぐらいの農作物を作り、ほとんどの食を自給していると冒頭にお話しました。それらをお金に換算すると年間50万円程度になります。といっても「自給のための農」ですから、家族一人あたりの作業時間は一日わずか30分程度。無理なく、楽しみながら続けられる範囲の自給です。

ちなみに、国内総生産(GDP)に占める農業の金額は約5兆円ですが、もしも日本人の2割が私のように「自給のための農」を始めたら、それだけで約5兆円相当の価値が生まれるという試算になります。

これは単なる金額の話ではありません。日本人の働き方、暮らし方、経済構造……そうしたもの全体が変わっていく可能性を秘めています。「自給のための農」をすることで、現金収入を得るために必死に稼がなくても、古来の「身土不二」の働き方、暮らし方を再び体現することができるのです。

どうか皆さんも、ほんの少しでも構いません。無理なく、できる範囲で「食」を自給し、農を楽しむ暮らしを始めてみてください。「食」は幸せの源です。そして自給のある暮らしは、先の見えにくいこの時代に、安心や安定を取り戻すための一歩になると私は信じています。

▼「食と農の変遷」

講義の後、塾生は3チームに分かれて、地域の方に「食と農の変遷」についてお話を伺いました。私たちの暮らしは、昭和30年代後半から40年代の、いわゆる高度経済成長期を境に大きく変化しています。その時代を境に、今に至るまで「食や農」はどのように変化してきたのかを伺いました。

1)Aチーム(阿口地区・杉集落) 話し手:杉井利行さん、河崎政惠さん、山田千恵子さん、椙原啓二さん

生まれも育ちも阿口で、同地区に嫁いだ河崎さんは御年89歳になります。河崎さんと杉井さんは姉弟関係で83歳。山田さんは77歳。椙原啓二さんは73歳です。

きゅうり農家の椙原さん以外の方々は出荷せず、自給用の菜園畑でごぼう、きゅうり、トマト、キャベツ、いんげん、ピーマン、スイカ、とうもろこし、かぼちゃ、小豆、大豆、ホウレンソウ、白菜、春菊、白ネギ、大根、サツマイモ、ジャガイモ、里芋など四季折々の野菜を栽培されています。肥料など少々手をかけて、野菜が成長するのを楽しみに、毎朝早くから畑に行くのは喜びです、と言われていました。

昔は、大豆から豆腐・みそ・しょうゆ、大根は漬物や干物、菜の花からは油を搾るなどの手を加えて、食べるものはほぼ自給だったそうです。しかし「段々機械が壊れてしもうて作れんなった」と、杉井さんは自身の腰をトントン……。河崎さんは「頭も体も固まって、めんどうやからね、今は作っていません。買います」と言われていました。

それでも、杉地区では山に自生している山菜を収穫し、出荷する活動を数年前から始めています。山菜は、タラの芽、コシアブラ、ワラビ、フキ、タケノコなどで、4月から5月にかけて足の良い人が収穫し、足腰に自信のない方達は山小屋(杉井さん手作りロッジ)で和気あいあいと調整作業を行っています。出荷する山菜はその日のうちに関西に運ばれ、高槻市内の「真庭市場」で販売。新鮮な山菜は皆さんに好評で、今では杉地区の貴重な現金収入となっているとのことです。山菜を採取する場所は、木を伐り、草を刈るなど、整備する必要があります。これは老若男女、杉地域全体の取り組みとなっています。

山田さんが「臭いのよ、これ」と、「クサナギ」を摘み取って塾生に見せてくれました。「クサギナ」は湯がいて干して、炊き込みご飯やかけ飯(かけめし)にしていたそうです。

山田さんが「臭いのよ、これ」と、「クサナギ」を摘み取って塾生に見せてくれました。「クサギナ」は湯がいて干して、炊き込みご飯やかけ飯(かけめし)にしていたそうです。

「けんびき焼き」は、あんこもちを、みょうがの葉で包んで焼いた郷土料理です。「けんびき」とは肩こりのことで、田植えが終わった後、これを食べれば疲れがひく、という意味だとか。「今も我々のおやつです」と説明してもらいました。

「けんびき焼き」は、あんこもちを、みょうがの葉で包んで焼いた郷土料理です。「けんびき」とは肩こりのことで、田植えが終わった後、これを食べれば疲れがひく、という意味だとか。「今も我々のおやつです」と説明してもらいました。

野草は薬にもしています。皆さんが昔、常備していたのは、アブラギリ=胃薬、センブリ=腹痛、青梅(黒くなるまで炒る)=腹痛、ヨモギ=止血、雪ノ下=解熱、アロエ=虫刺され(蜂に刺されたら使う)などでした。「マムシ」の皮を剥いだものは切り傷にあて、身や骨は干して滋養強壮の薬にしました。「学校に行きたくない子に飲ますと元気になって登校した」と、今でも「マムシ」を干す習慣があるのですが、よく猫にとられてしまうそうです。

川魚について伺うと「昔の川にはウナギがおって釣りよったし、ほんの30年ほど前まで北房ダムから下の川でシジミがとれていたが、今は水量も減り、農薬排水の影響もあるのか景色もすっかり変わり、ウナギもシジミもいなくなった」と残念そうでした。

かつて呰部には3軒ほど魚屋さんがあって塩サバを購入したとのこと。たまに「境港の○○です」と訪問業者が来ることもあったそうです。「何が美味しいかって。寒い冬山の仕事でイワシの丸干しを焚火で燻り、お弁当にしたことが忘れられん」と山田さんの心に残る思い出話を聞きました。また、「終戦後のお弁当箱は一番下に大麦を敷いて、その上にお米を重ねる。こうすると見た目が良いやろう」と貧しく、食べものがない時代の工夫なども含め、3人のお話には食にまつわる知恵が詰まっていました。「人の手」「知恵」「とき」(時間)が合わさることで、加工や保存技術も伝承されてきました。お金がなくても自分たちで作って暮らす食環境が常に身近にあったのです。

現在、人口減少や高齢化により、稲作農家が18戸から4戸に減るなど農をめぐる環境は変化しています。「昔はなくて今、ある物は?」と問うと「ヨーグルトとパン」とはっきり答えられた河崎さんの言葉から、皆さんの食生活の変化も容易に想像できます。

時代とともに暮らしのスタイルが変化している中、山菜の出荷は、新たな挑戦です。今ある自然環境から、今できることをコツコツ重ねて、内外のコミュニティの環を広げ、繋げている阿口スタイルは素晴らしく、私たちも応援したいと思いました。

2)Bチーム(中津井地区・蓬原集落):嶋田薫さん

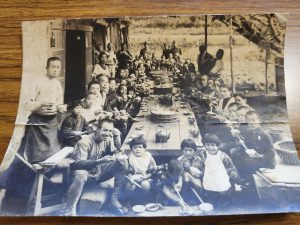

嶋田さんは92歳。子どもの頃は戦時中で、食糧不足だったため地域で大人たちが一緒に米や麦、野菜を育て、炊事も共同で行っていたそうです。

嶋田さんは7人兄弟の長男ですが、いつも地域の子どもから大人まで70人程が集まってご飯を食べていたので、いつも賑やかだったといいます。西条柿を剥いて干し柿にするお手伝いをした時には、剥いた皮も干し、それをポケットに入れておやつにしたそうです。麦踏みを手伝った時には、サツマイモや馬鈴薯のおやつを食べました。地域の方に見守られて、地域の子どもたちと一緒に育つ環境の中で、お互いに助け合うことの大切さも自然と学ぶことができたそうです。

嶋田さんは7人兄弟の長男ですが、いつも地域の子どもから大人まで70人程が集まってご飯を食べていたので、いつも賑やかだったといいます。西条柿を剥いて干し柿にするお手伝いをした時には、剥いた皮も干し、それをポケットに入れておやつにしたそうです。麦踏みを手伝った時には、サツマイモや馬鈴薯のおやつを食べました。地域の方に見守られて、地域の子どもたちと一緒に育つ環境の中で、お互いに助け合うことの大切さも自然と学ぶことができたそうです。

嶋田さんの一日は、奥様が朝食の準備をして、朝7時に起こしてもらうところから始まります。朝食の時には必ず生卵を1個食べるのは、昔からの習慣です。子どもの頃はどの家庭でも鶏を10羽は飼っていて、まちのお医者さんが巡回で来られた時には、養のあるものをと生卵を差し出していたそうです。

朝食後、身支度を整えたら8時から2時間程農作業をします。奥様の足の具合が悪くなってから草刈りや野菜を育てるのは薫さんの仕事です。10時に休憩をとり、その後1時間作業をして12時にお昼ご飯を食べます。日中は暑いのでお休みして、夕方4時から1時間ほど作業をし、19時に夕食、21時に就寝という流れとなっています。

夏は朝早くから農作業をされているのだろうと思っていたのですが、意外と朝はゆっくりされていることに驚きました。ですが、畑をご案内いただきながらゆっくりお話を伺う中で、嶋田さんはコツコツと体を動かしているからこそ、自分なりのペースで作業ができるのだとよくわかりました。

嶋田さんは、露地栽培のほか、ハウス栽培もしています。マルチや除草シートはあまり使っておらず、手作業で雑草の手入れまで丁寧にされているのがよくわかります。

大きな畑では、数年前までは野菜の出荷もしていたそうですが、車の免許を返納したこととご病気も重なり、今は出荷はしていません。家族と親戚が十分に食べられるくらいの量が育てられています。今の時期は、ナス・キュウリ・キャベツ(この地域では「かんらん」という)・かぼちゃ・ピーマン・オクラなどの夏野菜に、菊花も育てていらっしゃいました。

JAを通してタキイの種を買って、ひとつひとつの野菜を育てていますが、「買った方が安いんじゃないか」と思うこともあるそうです。それでも土地が空いていたら草を刈り、土を耕し、野菜を植えるのは、先祖からその土地を受け継いだからなのでしょう。蓬原の集落の方との集まりでも、各家の後継者がどうなっているか、今は蓬原以外に住んでいたとしても戻ってきてくれそうかといった話を聞いて、具体的な数字に落とし込んだりもされているようです。よその家のことであっても他人事ではないのでしょう。

かつて蓬原は酪農が盛んな地域でした。昭和45年頃から、ほとんどの家がホルスタイン乳牛を育てており、その牛乳は、学校給食でも提供されていました。旧北房町が真庭市に合併し10年が経った後、平成27年頃には、高齢化と少子化により酪農をする家もかなり減り、乳牛から黒毛和牛を育てるようになりました。嶋田さんもかつてはご自宅のすぐ前の牛舎で多くの乳牛を育てていました。現在、酪農をする家では、お休みを取るときに乳しぼりのヘルパーさんをお願いすることができますが、嶋田さんが乳牛を始めたときには乳しぼり機もまだ導入されておらず、すべて手絞りで、お休みをとることもできなかったので、ご夫婦で大変な思いをしながら育てていたそうです。

かつて蓬原は酪農が盛んな地域でした。昭和45年頃から、ほとんどの家がホルスタイン乳牛を育てており、その牛乳は、学校給食でも提供されていました。旧北房町が真庭市に合併し10年が経った後、平成27年頃には、高齢化と少子化により酪農をする家もかなり減り、乳牛から黒毛和牛を育てるようになりました。嶋田さんもかつてはご自宅のすぐ前の牛舎で多くの乳牛を育てていました。現在、酪農をする家では、お休みを取るときに乳しぼりのヘルパーさんをお願いすることができますが、嶋田さんが乳牛を始めたときには乳しぼり機もまだ導入されておらず、すべて手絞りで、お休みをとることもできなかったので、ご夫婦で大変な思いをしながら育てていたそうです。

現在は、息子さんが7反(0.7ha)の田んぼと10haの畑(うち8haは飼料用作物を栽培)を受け継いでいます。お孫さんも田植えや稲刈りの時には県南から手伝いに来てくださるそうで、子や孫世代も含め、先祖の土地を守りながら暮らしていらっしゃる様子も伺うことができました。

2)Cチーム(下呰部地区・植木集落):大月久子さん、南條洋子さん

下呰部地区の植木公民館で、大月久子さんと南條祥子さんにお話を伺いました。大月さんは昭和9年生まれの91歳。南條さんは、昭和21年生まれの77歳です。

お二人は北房の生活改善グループの活動を長年、続けていらっしゃいました。地域の伝統食や行事食を受け継ぎながら、昔ながらの知恵や技術を実践されています。かつてはホタルのイベントで、たくさんのケンビキ焼きを作って販売。タカキビ団子のように今は作る機会が少なくなったものも作ってみたことがあるそうです。北房で、かつて地域おこし協力隊として活動していた姜侖秀さんからは、本場韓国のキムチづくりを教わりました。そのことは今も忘れない楽しい思い出だそうです。

お二人は北房の生活改善グループの活動を長年、続けていらっしゃいました。地域の伝統食や行事食を受け継ぎながら、昔ながらの知恵や技術を実践されています。かつてはホタルのイベントで、たくさんのケンビキ焼きを作って販売。タカキビ団子のように今は作る機会が少なくなったものも作ってみたことがあるそうです。北房で、かつて地域おこし協力隊として活動していた姜侖秀さんからは、本場韓国のキムチづくりを教わりました。そのことは今も忘れない楽しい思い出だそうです。

日本人にとっても、漬物は日々の食卓に欠かせないものでした。昔は、白菜を丸のまま半分に切って、大きな樽に漬けました。一樽に16個ぐらいの白菜が入ったそうです。多めの塩で1週間漬けてから、いったん水を絞り、ぬか漬けにします。ぬか漬けにすると2か月はもったそうです。昔は豆腐やこんにゃく、そして味噌も手作りでした。

大根は千切大根(切り干し大根)にして保存しました。ズイキ(里芋の葉の茎の部分)も干して、煮物にしたり、味噌汁に入れたりしたそうです。柿の皮は干して、おやつにしました。食べられるものは、少しでも長く食べられるように干したり、漬物にし、茎や皮など今は捨ててしまうものも大切にしていたことがわかります。

昔は、米と麦の二毛作をしていたそうです。大麦はご飯にまぜて炊き、はったい粉(はだか麦の粉)は、お湯に入れて練ったり、流し焼き(ホットケーキのようなもの)にして食べました。

どの家も鶏を飼い、卵をとる。卵を産まなくなった鶏は絞めて、肉も食べました。魚はハヤやコイ、ウナギなどの川魚が中心で、お正月に食べるブリ雑煮はご馳走でした。

意外なことに、イノシシやシカなどの野生動物は、昔はほとんど食べなかったそうです。かつては牛の餌や敷き藁にするための草を山で刈っていました。また、煮炊きやお風呂を焚くためには、薪をとることも欠かせません。皆が山に入ったおかげで、里山はおのずと整備され、獣と人との棲み分けがきちんとできていました。獣害を駆除をしなければならないようなことは、ほとんどなかったそうです。

時代とともに、田畑を耕す方法は牛からトラクターへと変わりました。燃料は薪から灯油、ガス、電気へと変わり、各家には冷蔵庫も普及しました。今はとても便利な暮らしになりましたが、人と自然との関わりも、昔ながら知恵も徐々に失われつつあります。「いざというときに、私たちは大丈夫だけれども、今の若い人たちは困るのではないか」と南條さんは言います。昨今は地球温暖化の影響で、大豆が実らなかったり、白菜に虫がたくさんついて、廃棄せざるを得ないこともあるそうです。「食を大切にしてください」という大月さんや南條さんの言葉を忘れずに、丁寧な暮らしを心掛けたいと改めて思いました。

▼私たちにとっての主食とは?

「食の変遷」についての伺ったことをグループごとにまとめて、発表した後、「私たちにとっての主食とは?」をテーマに、男女2グループに分かれて、意見交換をしました。意見交換をはじめる前に、事務局の吉野奈保子から話題提起がありました。

かつての日本人の暮らしは「生きるために、ひたすら刈る」。そんな暮らしだったと言います。牛馬を飼料や敷き藁にするために山で草を刈り、笠やゴザなどの生活用具をつくるためにスゲやガマを刈り、田畑の雑草が伸びればそれを刈り、秋になれば稲を刈り、屋根葺き用のカヤを刈る。初夏から晩秋まで、ひたすら「刈る」という仕事が続きます。その労働から解放されたいがために、農業は機械化され、除草剤や農薬を使うようになりました。それでも管理できない農地は、やがて耕作放棄地となり、原野となり、山に戻ります。耕作放棄地を、再び農地に戻すためには、膨大な労力がかかります。

国内の農家の高齢化がすすんでいるため、田畑があったとしても、それを耕す人がいません。さらに現代は、さまざまなリスクを抱えています。世界全体は人口増により食料需要が増加しています。ところが政情不安やテロ、天災や異常気象による収穫減、家畜伝染病の蔓延、輸出規制など、さまざまな不安要因があるのです。

そこで日本政府は、この4月から食料供給困難事態対策法を施行しました。異常気象などにより米や小麦など「特定食料」が不足する恐れがある場合には、国内の農家に食料増産を要請します。たとえば、国民1人1日当たりの供給熱量が1850キロカロリーを下回る場合には、芋など高カロリー品目へ生産転換の検討を要請する。計画届出の提出が義務づけられ、その指示に従わない農家には20万円の罰金を科す、というものです。

もしかすると5年後、あるいは10年後に、私たちは、そのような緊急事態に陥らないとは限りません。けれども、そのとき日本農家の平均年齢はいくつになっているでしょうか。いったい誰が食料を増産できるのか……改めて考えなければなりません。

これから私たちの「食」はどうなるのか。将来に向けて、私たちは何からはじめれば良いのか。それぞれのグループで、活発な意見交換が行われました。「農」や「食」を、他人事ではなく、自分ごととして、皆が考え、行動することが必要な時代です。スーパーなどに並ぶ食材を、単に「高い」とか「安い」と見るのではなく、それをつくる現場、作り手の苦労を想像する。ここには並ばなかったもの。たとえば、高温や日照り続き、実らず収穫できなかった野菜がどれほどあるのか。枯れてしまい廃棄せざるを得なかった農作物がどれほどあるのか……。あるいは、やむを得ず、作れなくなった農家がどれほどいるのかを、少しでも想像できるような私達でありたいと、心から思います。

講義資料1)食と農を考える 駒宮博男

講義資料2)食と農について考える 吉野奈保子

次回は9月に「里山」と「林業」をテーマに開講します。