2025年10月18日(土)~19日(日)、第9期4回目の基礎講座「農山村の100のなりわい」を開催しました。初日は、多様ななりわいを持つ、伊藤 洋志さんによる講義とワークショップを通じて、将来に向けたセルフデザインを行いました。2日目は、I・Uターンした人など、真庭移住の先輩にあたる人の生き方や働き方に学ぶトークセッションの後、講義によって農山村の多様なナリワイとこれからの生き方・働き方について考える機会を持ちました。

【1日目】ナリワイをつくる 伊藤洋志さんの講義とワークショップ

「ナリワイ」代表 伊藤 洋志さんを講師に「ナリワイを作る」をお話頂きました。伊藤さんは、現在、季節に応じて7つの仕事を組み合わせ、ご自身のナリワイを成り立たせる…というユニークなチャレンジを続けています。

伊藤さんが語る「ナリワイ」とは、自分自身の興味関心のあることを小さな仕事として組み合わせ、実装すること。元手が少なく、多少の訓練ではじめられて、やれはやるほど健康になり、技が身につき、仲間が増える仕事だと定義していました。

▼仕事の質的転換を 図る

図る

伊藤さんは「現代社会の事業の多くが、初動から負債を抱える仕組みになっている」と感じていたそうです。借金を背負うことで、「面白そうだからやってみよう!」という気持ちで挑戦する余地が失われているのでは……という違和感がありました。

大学院では農学研究科・森林科学専攻で環境問題を学びましたが、卒業しても学びを活かせる職場がありませんでした。そこで伊藤さんは、発想を転換。「就職先がないなら、自分で仕事(=ナリワイ)をつくればいい」。所属に頼らない唯一無二の生き方を選びました。

「価値観の定義の仕方次第で、仕事や人生の質は変わる。」伊藤さんは、「ナリワイ」という言葉を起点に、仕事の質的転換を実験的に始めました。

▼「ナリワイ」実例紹介

伊藤さんが考える「ナリワイ」には3つの視点があります。3つの視点とは、①余っているもの、②無駄な支出、③特技&関心。事例としては、梅やみかんの“収穫繁忙期だけ”に手伝いに入る「遊撃的農家」。規格外で余っている収穫物をどう生かすか。複雑な流通の無駄を、ネットを使って、いかにシンプルにするか。そして農業に対する自分の興味関心の3つが上手く組み合わさっています。

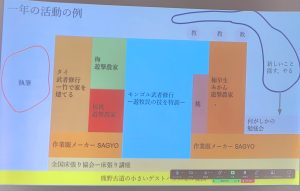

伊藤さん曰く、「ナリワイは、ひと つ始めると連想ゲームのように次が思いつく」そうです。最初の一歩を踏み出せば、そこから自然に他のナリワイが生まれていく。例えば、農作業着メーカー SAGYO も、農業を手伝う中で「自分が着たい作業服をつくりたい」という純粋な気持ちからスタートしたもの。また、「モンゴル武者修行」では、“モンゴルで修行し、生きる力を養う”という、これまでにないツアーを企画。どちらも、「自分が心から欲しい!」と思えるものを形にするところから始まっています。

つ始めると連想ゲームのように次が思いつく」そうです。最初の一歩を踏み出せば、そこから自然に他のナリワイが生まれていく。例えば、農作業着メーカー SAGYO も、農業を手伝う中で「自分が着たい作業服をつくりたい」という純粋な気持ちからスタートしたもの。また、「モンゴル武者修行」では、“モンゴルで修行し、生きる力を養う”という、これまでにないツアーを企画。どちらも、「自分が心から欲しい!」と思えるものを形にするところから始まっています。

▼ナリワイづくりのコツ

「これはナリワイになるのかな?」と思うような小さな試みでも、時間をかけて地道に続け、微修正を重ねていくうちにナリワイへと育っていく。その過程で欠かせないのが、仲間づくり。誰かと一緒に取り組むことでアイデアが広がり、形にもなりやすい。ナリワイは、繋がりの中でこそ育つのだと、伊藤さんは語っていました。

▼受講生と考えるナリワイ

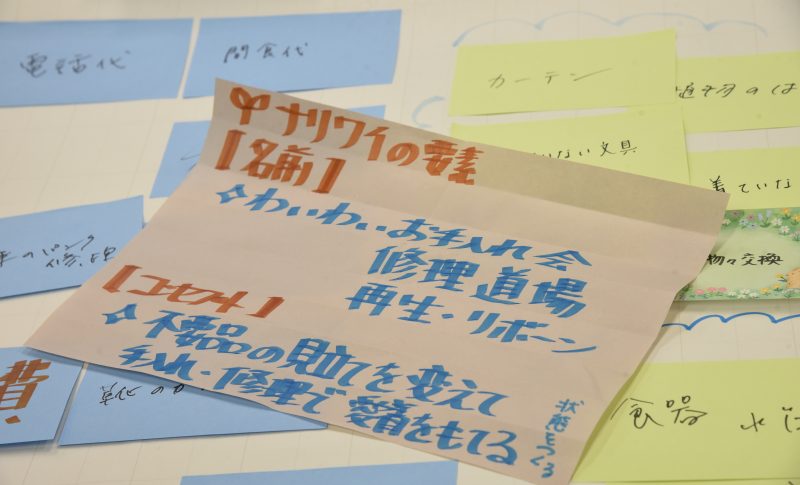

この日は、講演会の後、学びを実践的に考えるワークショップも行いました。

各班から「廃棄物を再活用し 、修理や手入れが上達する機会作り」、「会話やコミュニティ力のアップで健康を促進することを目的とした、食を介した居場所づくり」などのアイデアが生まれました。

、修理や手入れが上達する機会作り」、「会話やコミュニティ力のアップで健康を促進することを目的とした、食を介した居場所づくり」などのアイデアが生まれました。

【2日目】グループディスカッション「先輩たちの話を聞く」〜ローカル暮らしのすすめ〜

I&Uターン等で真庭市へ移住した3人の方をお招きし、移住前後の変化や、それぞれのナリワイと暮らし方について、お話を伺いました。

▽森年 雅子さん : 高校教員をきっかけに真庭市へIターン

森年さんは、教員として真庭高校への赴任したことをきっかけに真庭市に移住。パートナーと出会い、結婚を機に定住されています。教員だった頃、子ども達の育ちには「地域の教育力」が必要であることを痛感。中高生の居場所づくりをしたいという気持ちが高まり、NPOを立ち上げ、「ユースセンターまぁぶる」を設置しました。

【移住後の3つの変化】

【移住後の3つの変化】

移住後を振り返ると、3つの大きな変化があります。1つ目は、お金と豊かさの価値観の変化。都市で育ち、基本的に「買う」が当たり前だったけれど、「無いものは作る」という発想に触れ、自ら作っていくことに少しずつシフトチェンジしました。2つ目は所属コミュニティと交友関係の変化。忙しすぎた教員時代には出会うことができなかった多種多様な人達に出会う機会が増えました。3つ目は、自己管理能力の変化。雇われているときは「定額働き放題」でしたが、今は自己管理をしっかりやる必要があります。「今の生活は、伸び代しかない。」という、きっぱりした一言が印象的でした。

▽横澤 信也さん : 都会のサラリーマンからぶどう農家へ

2011年3月11日に発生した東日本大震災によって、人生を見つめ直した横澤さん。このまま都会で生きていけるだろうか……と思い悩み、2012年から地方移住を検討。晴海埠頭で行われた「全国移住フェア」をきっかけに、2018年岡山県井原町に移住。2019年から5年間井原市でブドウ農家として修行。その後、ご縁があって、真庭市への移住を決断されました。

【真庭市移住後の変化】

改めて北房の農業法人で働きながら研修を経た後に、ブドウ農家をやりたいという意志は固まりましたが、なかなか自分の畑が見つからない。「もう難しいかなぁ…」と思っていた矢先、「鎮守の森」近くのブドウ畑が見つかったそうです。その場所は「ブドウ農家をやってもいい」と土地神様に呼ばれたような感覚がある……とのこと。今、4年目になるシャインマスカットは順調に育っているそうです。移住後の喜びは「横浜にいたときより、人との関係が密で豊か。自由にやりたいこともできている」とのこと。仕事だけではなく、自分自身の時間も大切にできている充実感が伝わってきました。

▽門野 由貴さん:なりわい塾を機に、Uターン移住

門野由貴さんは、北房出身。大学進学を機に関西に住むようになり、京都で郵便局に勤めました。2015年にFacebookで「真庭市でなりわい塾がはじまる」ことを知り、もっと真庭のことを知りたいと参加を決意しました。当時、故郷にUターンするかどうか、迷いがありました。そんな中で転機となったのは、塾長の渋澤寿一さんの言葉。「何を、どこで、誰とするのか。その中のひとつでも決めると、自ずと道が見えてくるよ」と。この言葉に背中を押され、Uターンを決意しました。

【Uターン後の模索期と新たに思い描く未来】

【Uターン後の模索期と新たに思い描く未来】

2018年、真庭市へUターン移住。定住交流センターで働きながら、流しのバーテンダー「noom」として活動。この後も地域のイベントの企画運営など、多彩な活動を展開。その間に結婚、出産、子育てと、仕事もプライベートも目まぐるしく変化する中で、門野さんはライフステージに合わせて、しなやかに生きてきたことがわかります。DIYも大好きで、家族が暮らす家も、廃墟になっていた空き家を壊すことからはじめて、自分たちで作りました。「とにかく地域やイベントに顔を出すこと、なんでもやってみること、自分のやりたいことは周りにも話してみること」。この積極的な姿勢が、自身の未来を切り拓く推進力となりました。

これから実現したいことは、「子どもが小学生に上がったら、自宅でカフェを開くこと」。自分の子どもには自分が働く姿を見せられる生活を続けたいと考えているそうです。

▼講義「農山村100のナリワイ」駒宮博男(副塾長)

なりわいとは何か? 駒宮氏は、「稼ぎ」(収入面)、「務め(地域貢献やボランティア的な活動)」、「暮らし」(自分と家族の生活)のバランスが大切だと語ります。現代社会では「仕事=お金を得ること」と捉えられがちですが、シャドーワークと言われるお金にならない家事や育児、地域での共同作業も大切な仕事です。非貨幣経済(自給、交換、贈与)は、経済成長という数値では表せません。しかし、私たちの暮らしは、こうした非貨幣経済も含めて、成り立っています。そしてお金で「買う」ことから自ら「つくる」ことへの転換が、真の自立に繋がると言います。

続いて「仕事と労働」について。日本では明治以降、「労働」という言葉が、時間の概念と共に生まれ、賃金労働が一般的になりました。それまでは「事に仕える」(仕事)という言葉しか存在しておらず。「仕事」から「労働」(骨を折って働く、そして時間を売る)へと変化しました。高度経済成長期は、大多数を占める中間層が皆一様に豊かになりました。しかし、現在は中間層が没落し、二極化による格差の拡大が進んでいます。平成28年に経産省の次官や若手グループがまとめたレポ―ト『21世紀からの日本への問いかけ』は、差異を生み出せる人だけが利益を得る構造の中、既存のビジネスモデルに依存することの危うさを指摘します。

続いて「仕事と労働」について。日本では明治以降、「労働」という言葉が、時間の概念と共に生まれ、賃金労働が一般的になりました。それまでは「事に仕える」(仕事)という言葉しか存在しておらず。「仕事」から「労働」(骨を折って働く、そして時間を売る)へと変化しました。高度経済成長期は、大多数を占める中間層が皆一様に豊かになりました。しかし、現在は中間層が没落し、二極化による格差の拡大が進んでいます。平成28年に経産省の次官や若手グループがまとめたレポ―ト『21世紀からの日本への問いかけ』は、差異を生み出せる人だけが利益を得る構造の中、既存のビジネスモデルに依存することの危うさを指摘します。

なりわい塾のミッションは、「半農=半自給」を軸にした社会の転換です。「買うからつくるへ」を実践することで、暮らしを自分自身に取り戻すことができます。自給自足まではいかなくても、できる範囲で「半自給」を試みることが大切だと駒宮氏は言います。「タイパ」「コスパ」「エネパ」が重視される今だからこそ、“面倒なこと”に手間をかける。その手間を奪われない生き方が、私たちの未来を作っていきます。

駒宮副塾長の講義は、暮らしの原点と人間らしい生き方を見つめ直す時間となりました。

<講義資料>

◎グループディスカッション「先輩たちの話を聞く」〜ローカル暮らしのすすめ〜

自己紹介スライド 森年雅子さん/横澤 信也さん/門野由貴さん

◎講義「農山村100のナリワイ」

駒宮博男(副塾長)スライド資料