9月13日(土)と14日(日)の2日間、第9期基礎講座を行いました。今回は「地域の産業と暮らし ~里山と林業~」をテーマに、講義や映画上映、現地での観察や体験を通して、日本の森と人の暮らしの関わりについて学びました。

<1日目>

講義「日本の森と人の暮らし」

最初のプログラムは、塾長の渋澤寿一さんによる講義です。

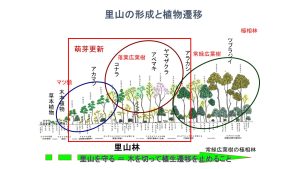

日本列島は氷河期の影響を受けつつも、日本海に黒潮の一部である対馬暖流が流れ込むことにより、多様な樹種が残り、豊かな森林がつくられてきました。森そのまま放置すると極相林へと進み、多様性が乏しくなります。日本の森は、人が木を伐って光を入れることで、多様な植物が育ち、多様性が保たれてきました。

里山はまさに、人が利用しながら守ってきた森です。落ち葉を肥料にし、薪や炭を燃料にしながら、資源を循環させてきました。ところが、戦後の高度経済成長期になると、燃料革命によって薪や炭は使われなくなり、化石燃料が主流になりました。また、化学肥料の普及によって、落ち葉を堆肥として利用する習慣もなくなりました。住宅の様式も変化。安い外材の輸入も相まって、国産材の需要は低迷し、杉・檜などの人工林も放置されています。

秋田県旧川辺町鵜養では、34か所ある共有林を順繰りに伐採して、薪や炭に利用しています。伐ったばかりの場所は日当たりがよくカタクリや山菜の宝庫になります。そして広葉樹の森は木の実やキノコなども豊富です。なので鵜養では、江戸時代に飢饉を経験しませんでした。

また、平安時代の太政官符(国が出す政令)には「森と、川と、自分たちの住む在は、全てつながっている。森に降る雨が、自分たちの田畑を潤し、川を潤し、そして生活が成り立っている」という趣旨が書かれています。かつては、森と川と海は、すべてつながり、循環しているということを庶民も理解していたということです。

「できることからで構いません。森とのつながりを、少しでも取り戻しましょう」

映画『奥会津の木地師』

次に、民族文化映像研究所が制作した記録映画『奥会津の木地師』を鑑賞しました。

映画では、木地師の家族が山に入り、祈りを捧げ、森の木を伐ってお椀の荒型をつくる姿が紹介されました。斧や手引きのろくろを使って作業をする様子が映されており、自然の力と人の手仕事だけで暮らしが支えられていたことに、時折驚きの声が上がりました。また、釘を使わず、周辺の草木だけで家を建てる場面もあり、その森とともに生きる暮らしは、今の暮らしからは想像もできない力強いシーンに溢れていました。映像によって、かつて日本各地で当たり前にあった森と人との結びつきを感じることができました。

井尾集落での里山自然観察と薬草体験

午後は、上水田地区の井尾集落に移動し、自然観察と薬草体験を行いました。

案内人は、卒塾生で今年から「コバウッズ」として活動を始めた小林建太さん。林業に携わる若い世代の視点から、集落の里山を案内していただきました。

ここ50年ほどの間に、里山の利用がどう変わってきたのか、について説明がありました。かつて薪炭林として利用されていた里山は、生活の変化とともに手入れが減り、ナラ枯れや過密化が課題となっています。小林さんからは、竹を伐って炭にする取り組みや、里山の空間を活かし、子どもたちの遊び場にする活動も紹介いただきました。

その後、真庭食べる薬草振興協議会の皆さんに、里山に生えている薬草や山野草を案内いただきました。オオバコ、ヨモギ、クズ、ドクダミ、ササ、サルトリイバラ、ミドリハコベ、アカメガシワ、イノコヅチ、ゲンノショウコなど、30種類程度の草木の特徴や利用方法を教えていただきました。普段は雑草と思っていた草が食材などに役立つことを知り、暮らしに取り入れるヒントを得ることができました。

体験の最後には、同協議会の皆さんが準備してくださった薬草カレーをいただきました。オオバコ、タンポポ、メナモミ、キクイモ、アザミ、ゲンノショウコ、ベニバナボロギク、クワ、イノコヅチ、ヨモギ、カラムシ、ユキノシタ、クズ、ヤブカンゾウなど、15種類以上の薬草が入ったカレーです。「見る・知る・味わう」という一連の流れを通じて、山野草を暮らしに取り入れる知恵を体感しました。

<2日目>

寿園の林業現場の見学

2日目の午前中は、有限会社寿園の梶岡泰士さんにご案内いただき、林業の現場を訪ねました。

梶岡さんは寿園の3代目で、代々、お茶やこんにゃく、炭など山地の斜面を活かした産物を生業としてきました。かつては、原木椎茸栽培も行っていましたが、現在は木材とお茶を二本柱としています。お茶は江戸時代からこの地域で作られており、明治時代には炭を使った手もみ茶が作られ、神戸港から輸出されていたそうです。寿園も昭和5年からお茶の生産を始めました。現在は、急須でお茶を飲むことが少なくなり、寿園も含め、機械生産の工場が2〜3社残る程度だそうです。近年は、菊芋茶や松葉茶、なた豆茶といった健康志向の新商品に挑戦したり、世界的な抹茶ブームに支えられて抹茶の輸出が増えるなど、売り上げは上がってきているとのことでした。

梶岡さんはこれまで、茶や炭、椎茸、木材など山の資源を使って、さまざまな生業に取り組んできました。市場の変動によって利益が出る時もあれば苦しい時もあり、その繰り返しの中で、いい時も悪い時も経験しながら時代の変化に合わせて続けてきたとおっしゃっていました。

木材については、市場価格の変動が大きい現状が紹介されました。3年前のウッドショックでは1立米3万円まで高騰しましたが、現在は1万5千円前後。梶岡さんは薪や檜オイルのための木材出荷などにも挑戦し、チップ加工も行うなど、多様な取り組みを行っています。

質疑応答では、「丸太を売るだけでは林業は成り立たないと言われる。他に良い方法はないか」という質問がありました。梶岡さんは「薪山を買って薪にするのが手っ取り早い」「榊や黒文字など、山の資源を見つけて少しずつ売るのも一つの方法」等と答えられました。山のことをなんでもご存知でアイデアが次々と出てくる様子に、塾生からは「かっこいい」と声があがりました。

講義「里山資本主義の道のり」

午後は、塾長の渋澤寿一さんによる講義が行われました。

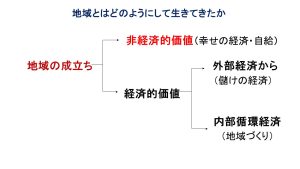

渋澤さんは、地域活性化の現場での経験から「地域内でお金が循環する仕組みが必要だ」と言います。外から稼いだ収入があっても、地域内で使われなければ、お金は外に出ていってしまいます。たとえば、愛知県豊田市の調査では、外部収入50億円に対し地域内部の消費はわずか3億円だったという事例も紹介されました。地産地消により、地域経済の循環をどうつくるのかが課題です。

真庭の事例として、木質バイオマスの取り組みが紹介されました。製材所から出る端材を活用し、木質ペレットや猫砂のほか、バイオマス発電などに利用しています。地域内のエネルギー自給率は8割を超えました。簡単に言うと、これまで中東の石油を買っていたお金が、地域内を循環するようになったのです。中和地域の「小さな里山資本主義」の取り組みも紹介されました。温泉施設の薪ボイラー導入をきっかけに、地域住民が関わり合い、数百万円の規模ですが、小さな経済がまわる仕組みができました。でもそれ以上に、共感や協働が生まれたことが成果だったと言います。

最後に「働くことは生きること。これからは稼ぎではなく、生き方そのものが問われる時代になる。お金よりも共感や協働が社会を支えていく。真庭なりわい塾は生き方を見つめる場所。この場を活用して、これからの生き方と地域の未来を考えてほしい」と渋澤さんは締めくくりました。

<講義資料>

■日本の森と人の暮らし 渋澤寿一

■里山資本主義の道のり 渋澤寿一